実際に稼働させた際の記事を作成しました。

図案を修正した記事をアップしました。こちらをどうぞ。

こんにちは。

小学校では夏休みが始まったみたいですね。40日間も休めるなんてうらやましい限りです。

社畜は社畜なりに休みを楽しもう!ということで、前からやりたかったロケットストーブの作成を行う予定です。

今回は設計図的なものを用意したので記事にしたいと思います。

Contents

1.目的

目的は、耐火レンガで燃焼効率の良いものを作ることです。

これまでに耐火レンガを積んでピザ窯を自作してきましたが、どうにも燃焼効率が気になっていました。

燃焼効率が上がれば、少ない資源量で肉を焼いたり、お湯を沸かしたりできます。

2.材料・作り方

材料はほぼ耐火レンガだけです。

今回はピザ窯と違って大きい板状の耐火レンガ(透水平板)は使いません。

あとは、地面に耐火レンガを直置きしたくないので、土台となるコンクリートのブロックが必要です。

どちらもホームセンターで入手できます。

基本的には設計図に従い積み重ねるだけです。

設計図は以下のものを検討していますが、実際に作業する段階で変更が生じる可能性は高いです。

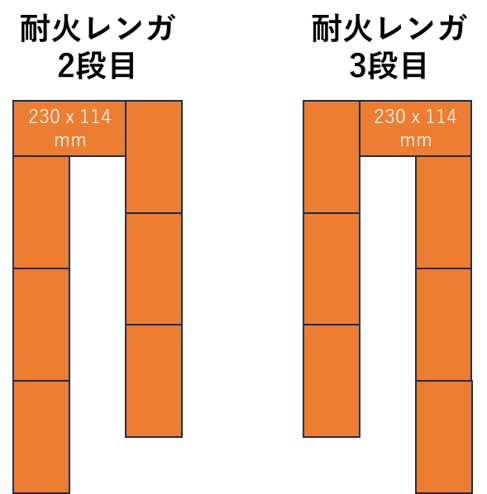

次に、耐火レンガの2段目~5段目を載せます。

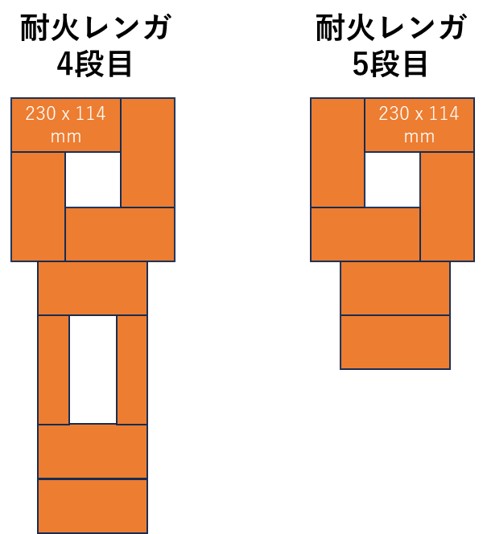

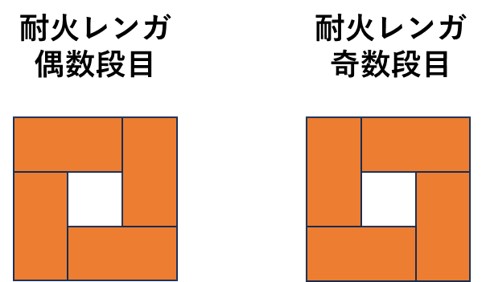

最後に、6段目以降の図を載せます。

- 耐火レンガ:5段目までで40個必要。

- 耐火レンガ:6段目以降は1段あたりで4個必要。

- 全部で耐火レンガ部分を10段にすると、60個必要。

- 同様に、全部で15段にすると、80個必要。

耐火レンガは1段で6.5cmなので、耐火レンガ部分が10段だと、土台のコンクリートブロックもふくめて全高85cmほどになります。

同様に、耐火レンガ部分が15段だと、全高約120cmになります。

作業のしやすさと懐事情で変動しそうですが、多めに買っておけば何かに使えそうですね。

3.買った方が安い気も・・・

ここまで書いてきましたが、市販のロケットストーブも存在します。

しかも軽量で持ち運びやすい。

材料費だけ見ても買った方がお得なのです。

なぜわざわざ耐火レンガで自作するのかというと、耐久性の点で優れると考えているためです。

ロケットストーブはその構造による高効率の燃焼が特徴なのですが、高温にできるがゆえに、金属部分の劣化が早いのです。

このため、長い目で見て耐火レンガでDIYした方が良いのでは?と考えています。

もしご興味がある方は、まずは買って使ってみるのも一つの手かと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。